こころのこもった手刺しゅうグッズがラオスから届きました

商品カテゴリ一覧

刺しゅうの種類で探す

ショッピングカート

カートの中身

カートは空です。

Item Ranking

|

|

|

ホーム |

安井清子さんに聞く

|

インタビュー

安井清子さんに聞く②「図書館と村の人たち」

|

「シヴィライ村便り」にしばしば登場する図書館……影絵の上映会があったり、村人が図書館員として働いていたりと、村の人たちの暮らしと密接なつながりがありそうです。

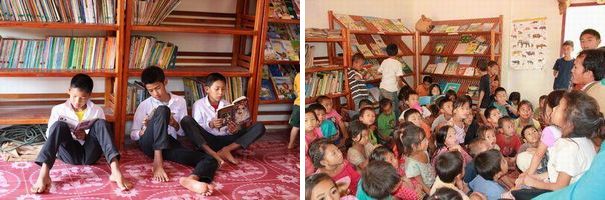

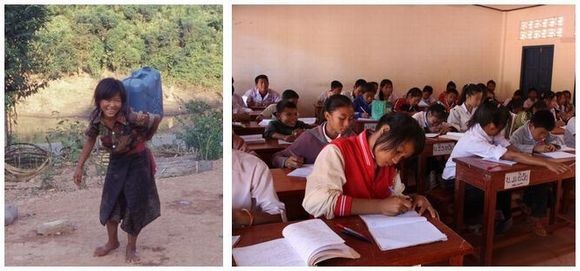

さて、どんな経緯で建物ができたのでしょう。図書館の運営は? そして安井さんが大切にしている美しい家族の刺しゅう布は? 3月に帰国中の安井清子さんにお話をうかがいました。  日本の絵本を楽しそうに読む中学生 子どもたちに絵本を読んであげる図書館員のツィー Q シヴィライ村の図書館はいつ、どのような経緯でできたのでしょう。また、どのように運営されているのでしょうか。 シヴィライ村の中学校の敷地内に図書館が建設されたのは2009年のことです。私のラオスでの図書館活動を長年支援してくださっている国際ソロプチミスト富士が、30周年記念事業として図書館を建設してくれました。 図書館は中学校の敷地内に建てられましたが、学校の管理下にはありません。学校がない時も誰でも利用できるようにとの配慮からです。 国際ソロプチミスト富士や他の方々からも支援を受けながら、コミュニティ図書館として私が運営しています。ラオスの国や市からの支援はありません。 Q 村の人たちにどのように利用されているのですか。 「シヴィライ村便り」にあるように、やさしいお父さんのジェ・ブーや中学校の先生と結婚したマイイェン、離婚後村に戻ってきたツィー・リーの3人が図書館員として働いています。 3人とも図書館員ですが、本業は農業です。農作業は連続して作業することが多いので、図書館は日曜から水曜までの4日間開き、木曜からの3日間は農作業に充てています。夏休みなど学校が休みの間は土日だけ開けています。 いつでも誰でも利用できるように図書館の管理、本の整理や片付けはもちろんのこと、子供たちへの読み聞かせも行っています。影絵の上映会も図書館でありました。 小さな8畳ほどのスペースですが、村の若者や大人も時々顔を出しています。特に若者にとって、狭い村で自宅以外の場所でホッとできる貴重な息抜きの場所でもあるのです。  本を読む中学生 図書館員ジェの話す民話を熱心に聞く子供たち

本を読む中学生 図書館員ジェの話す民話を熱心に聞く子供たち

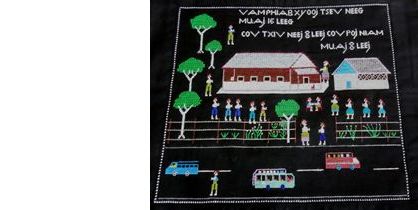

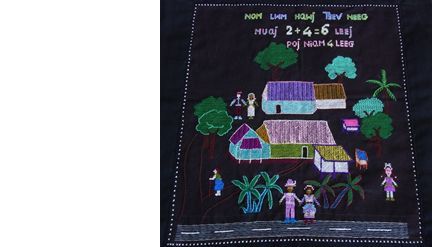

Q 安井さんが大事にしておられる家族や家を刺した刺しゅう布はとてもユニークで美しいですね。この刺しゅう布について教えてください。 中学校や図書館ができたときに何かお礼をしたいと言われました。考えた末「家と家族の様子を一枚の刺しゅうにしてほしい。」とお願いしたところ、お母さんたちがそれぞれの家族を描いた刺しゅう布を仕上げてくれました。 それぞれの家族の暮らしが丹念に刺しゅうで描かれています。 ■ミー・ハーが刺した布  これは刺しゅうのリーダーをしていたミー・ハーの家族。男が8人、女が8人の16人家族です。農業を営む夫のワー・ピア・ションには妻がもう1人いて(一夫多妻制)、その連れ子たちも一緒に暮らしています。ミー・ハーには子供が6人いますが、この刺しゅうを作った時はすでに一人はお嫁にいっており、現在は孫もいます。 家の前にはビエンチャンと中国を結ぶ幹線道路があり交通量が多いです。 ベトナムに留学していている息子、教員養成学校に通い教育実習をへて来年に先生になる娘もいます。ミー・ハーが刺しゅうをがんばったので子供たちを学校へ通わせることができました。 いまではミー・ハーの娘の一人シー・ションが村の刺しゅうのリーダーをしています。 ■ジュア・ハーが刺した布  こちらの刺しゅうは、「シヴィライ村便り」で以前ご紹介した、刺しゅうの前借りでミシンを買ったジュア・ハーの家族。ノールー・ハーとは彼女のお父さんです。杖をついている祖母、両親と、息子とそのお嫁さん、そして娘のジュアの6人家族です。バナナの木、ヤシの木、母屋、台所、鶏小屋が色鮮やかに刺しゅうされています。ジュアは刺しゅうが上手で図柄も自在に考え出すことができます。お母さんは実はあまり刺しゅうが得意ではありません。これはジュアが作ったのでしょう。 ■インタビュー後記■ 家族の刺しゅうを見ると、村人の暮らしや家族を大切に思う気持ちが切々と伝わってきます。刺しゅうの収入で子供を学校へ通わせ、夢を実現させるために刺しゅうで前借りをするなど、刺しゅうを通じて村人の努力が実を結んでいることもわかりました。 また、図書館は子どもたちだけでなくシヴィライ村の人たちにとってなくてはならない存在になっていることもわかりました。 当ショップの売上は図書館支援にもつながっています。刺しゅうによって少しでも多くの子どもたちが学校に通い、また本を通して広い世界を知り、夢や希望をもって未来に向かって生きてほしいと願っています。 ※シヴィライ村便り~ラオスの山の民モン族の人びと |

安井清子さんに聞く①「シヴィライ村の人たちの暮らし」

ラオスで図書館活動をしながらシヴィライ村を支援している安井清子さんが人形劇の仕事をされている夫のノイさんと1月中旬に一時帰国されました。講演会前のお忙しい中でしたが阿佐ヶ谷のご実家にお伺いして、刺しゅうを作っているシヴィライ村のモン族の人たちの暮らしについてお話をうかがいました。

シヴィライ村はラオスの首都ビエンチャンから車で3時間ほど北にいったところにあります。インドシナ戦争、ベトナム戦争に巻き込まれたラオスのモン族の中には、戦後タイ北部の難民キャンプで15年近くも難民として暮らしていた人たちもいました。安井さんがシャンティ国際ボランティア会の本の読み聞かせのボランティアとして難民と初めて出会ったのがこの難民キャンプです。ようやく1993年に国連の帰還事業でラオスに戻ったものの、与えられた土地は痩せこけた道路脇のわずかな斜面でした。そんな中、代々伝えられてきた刺しゅうクラフトが村の暮らしをつないでいます。 Q シヴィライ村の一日はどんな風に始まるのですか。村の暮らしについて教えてください。 モン族の人たちは早起きで、夜明け前にはみんな起きだします。朝起きるとまず山から引いた水を汲みに行きます。それからつけ木とライターで火をおこし、朝ごはんの支度をします。家から少し離れたところで飼っている家畜のえさやりと水汲みは子どもたちの仕事です。朝ご飯を食べると大人は畑仕事へ、子どもは学校に向かいます。 Q 村には中学校まであるのですか。 はい、日本の支援で作られた中学校が村の中にあります。小学校3年生までは村の学校に通うのですが、4年生以上は歩いて30分ほどの隣村の小学校まで通います。小学校は歩いて30分ほどかかります。高校は遠いので、勉強したくても通学するお金がなくて続けられない子もいます。それでも、教員になるための大学や、教員養成学校、看護学校に通う子も出てきました。焼畑をやっていても十分に食べていけないため、少しでも手に職をつけて自分たちの境遇を超えていってほしいという親の願いもあるようです。

Q 村ではどんな食事をしているのですか。 栄養についての知識が乏しいことや、乾季には野菜も育てられないこともあり、ごはんとラーメンの麺だけという日もあるようです。近くの川で採った魚のスープを食べることもあります。調味料はもっぱら塩を使っています。時期によっては筍がたくさんとれることもありますが、村には農地が少ないため山に暮らす人たちと比べて野菜が足りません。子どもたちは学校から戻ると、夕飯のために川でワナをしかけて魚釣りをすることもあります。 Q 春には農作業が始まるのですね。 村では今も焼畑農業をしているのですが、農地が少ないので数年で一巡し土地は痩せています。6月の種まきに備え、3月になると冬の間に切り株の後に育った低木や灌木を伐採します。4月に気温が高くなると田畑を焼きます。うまく焼けると一度で済みますが、根っこまできれいに焼けないともう一度焼きます。10月から3月が乾季で、4月になると雨季になり雨が降ります。 Q 村ではどんな時に現金が必要になるのですか。 現金が必要になる時期は、農繁期が始まる前、学校の新学期が始まり教材や文具、制服が必要になる9月、そしてお正月の前です。その時期には彼らは畑仕事や家事の合間にがんばって刺しゅうをして、それらが私のもとにどっさり届きます。

Q 刺しゅう以外に現金収入の手立てはあるのですか。 筍やきのこ、魚がたくさん獲れたときは売ることもあります。牛を売って車を買い、乗合タクシーの運転手になった人が村には3人います 。まとまった資金が必要となると、持っている牛を手放すくらいしかありませんが、もちろんこれができるのは牛を持っている限られた人だけです。村での生活をあきらめて夫婦で都会に出て夫は道路工事の土方、妻はホテルのメイドやラーメン屋で働いている人もいます。最近ではゴムの植林を始める人が増えていますが、木が育ってゴムが獲れるまでは数年待たなければならないうえ、数十年収穫した後、土地が痩せて使えなくなってしまうリスクもあります。 Q 刺しゅうの材料はどこで手に入れるのですか。 日用品は近くのワンビエンなどでも買えますが、刺しゅうの糸や布はビエンチャンまで買いに行きます。バス代は片道4万キップ、日本円にすると3~4百円かかります。そのうえビエンチャンまではバスで片道3時間もかかるので、材料調達もモンの人たちにとってはひと仕事なのです。時にはかぎられた布や刺しゅう糸で、工夫して作ります。 Q どんな風に刺しゅうから縫製と商品が出来上がっていくのですか。 布や糸などの材料を手に入れるのも大変ですが、組織だった工房やリーダーがいるわけでもなく、各自が材料を調達し思い思いに刺しゅうから縫製までを作りあげています。効率が悪いようにもみえますが、枠にはめられず自由に作られるからこそハッとするような刺しゅうとの出会いもあります。 Q そうですね。ラオスの自然の中で生み出された刺しゅうはのびのびとしていて、ラオスの自然や空気までもが縫いこまれているかのようですね。 ところで 、安井さんはたくさんの出会いや別れを通してシヴィライの人たちを長年見守ってこられましたが、これまでで一番心に残ったことは何でしょう。 図書館に勤めているマイイェンは難民キャンプでまだヨチヨチ歩きだった頃から知っています。お父さん、お母さん、お兄さんと次々に家族を亡くし 表情も暗かったのですが、自ら志願して図書館に勤めだしてから明るくなりました。うれしいことに「シヴィライ村便り」にも書きましたが、つい最近、図書館と同じ敷地内にある中学校の先生と結婚しました。 いきなり「明日の結婚式に出て欲しい」って連絡があって・・・。「なんで今日の明日なの!」と言ったんですけどね。 結局当日は予定が重なったため出席はできなかったのですが、本当に良かった。これからは自分の人生を歩んでほしい。幸せになってほしいですね。 結婚式の資金も刺しゅうの前借りでまかなったようです。 ■インタビュー後記■ 刺しゅうの前借りでミシンを買って洋裁の仕事を始めたジュアなど、自分の夢をもってがんばる人たちもでています。現金収入といっても一家の稼ぎ手になれるわけではなりませんが、出稼ぎに行かなくても農作業の合間に女性が自分たちの技術で現金を手に入れることができる。そして子どもを学校に通わせたり、肥料を買ったり、薬を買ったりできる。代々伝えられてきた刺しゅうのクラフトが大事な役割を果たしています。 今回お話をうかがって、時間も手間もかかるけれど一人ひとりを大切に見守りながら支える、そんな安井さんの姿勢を改めて強く感じました。そしてたくましく生きていく村の女性や子どもたちの話にたくさんの元気をもらいました。ラジオ・ジャパンの取材や講演の準備などでお忙しい中、私たちのインタビューに快く応じてくださった安井さん、ありがとうございました。 |

ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス